2021年2月7日,国务院反垄断委员会制定发布《国务院反垄断委员会关于平台经济领域的反垄断指南》(以下称“平台指南”)。《平台指南》细化了平台经济领域各类反竞争行为的具体表现和认定规则,也弥补了《反垄断法》中缺失的抗辩和救济措施,为不同行为提供了可能适用的正当理由。平台经济企业在经营方式和营销手段上,过去的“大杀器”可能变成“滑铁卢”,经营手段未来需朝着合规、可控、可解释的方向进化。

本文分为上下两篇,总结梳理《平台指南》核心要点,本篇为下篇。

五、滥用市场支配地位行为

通常情况下,判断滥用市场支配地位行为首先要界定相关市场,分析经营者在相关市场是否具有支配地位,再根据个案情况具体分析经营者是否构成滥用市场支配地位行为。

(1)市场支配地位的认定

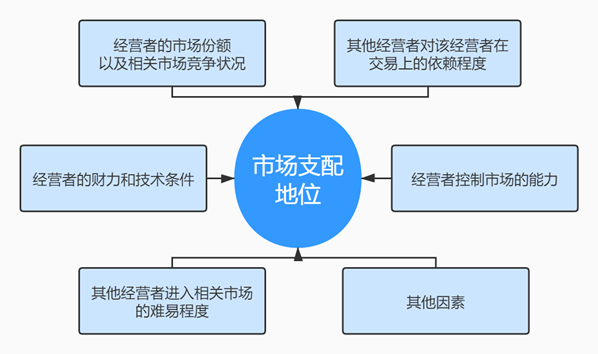

现行《反垄断法》对经营者是否具有市场支配地位的认定,主要考虑以下因素[1]:

由于互联网高新科技行业的发展速度受物质因素制约较小,市场份额的变化非常迅速,《平台指南》根据平台经济的特点进一步细化了认定因素,将多维度地考虑交易金额、交易数量、销售额、活跃用户数、点击量、使用时长或者其他指标在相关市场所占比重,同时考虑该市场份额持续的时间等因素。

[1]参见《反垄断法》第十八条、第十九条

(2)不公平价格行为

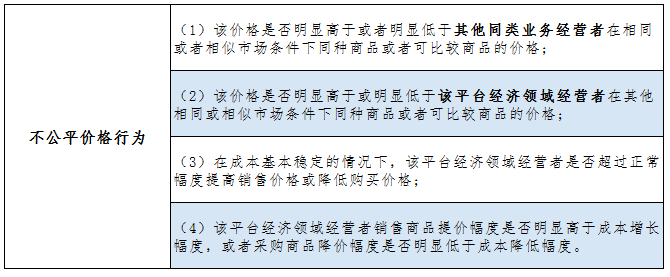

是否构成以不公平的高价销售商品,《平台指南》提出以下考量因素:

2019年电视剧《庆余年》在视频平台上“超前点映”事件轰动一时,剧集热播到一半,平台在VIP抢先看6集的基础上,要求会员用户额外再付费才能享有“始终超前看6集”的权益。导致如今的会员形同以前的普通非会员用户,引发众多网友不满。

在《平台指南》的规制下,同业经营者尚未形成“超前点映”的商业规则前,剧集已经录制完成且播放成本不变的情况下,平台经营者临时加价将可能被纳入不公平价格行为予以规制。

(3)低于成本销售行为

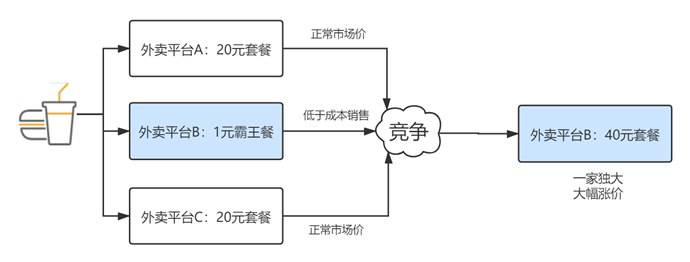

互联网平台初创期为了吸引用户流量,常用红包和补贴方式以低于成本的价格甚至免费为用户提供产品和服务,抢占市场后再大幅涨价将前期的亏损转嫁到消费者身上(如下图)。

对此,《平台指南》提出如果平台经营者以低于成本的价格将其他具有竞争关系的平台经营者排挤出市场后,又将价格提高并不当获利,将构成《反垄断法》下的低于成本销售行为。

可以预见,实践中要证明平台将竞争对手排挤出市场并获取垄断利益的因果关系仍具有较高难度,但经过规制,该类大量向客户发红包或提供巨额补贴的行为极易引起反垄断机构介入调查。同时,平台实施该类行为若具备以下正当理由可予以抗辩:

· 在合理期限内为发展平台内其他业务;

· 在合理期限内为促进新商品进入市场;

· 在合理期限内为吸引新用户;

· 在合理期限内开展促销活动;

· 能够证明行为具有正当性的其他理由。

(4)拒绝或限定交易

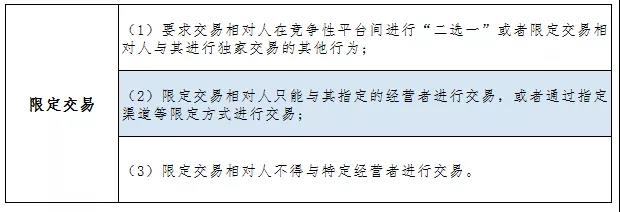

2020年末,国家市场监管总局根据举报,依法对阿里巴巴因实施“二选一”等涉嫌垄断行为立案调查。实际上“二选一”事件早已在电商平台领域开始发酵并争议不断,《平台指南》从反垄断角度首次明确“二选一”行为可以构成《反垄断法》下的限定交易,认定时将考虑以下因素:

限定行为可以通过书面协议、电话、口头方式与相对人商定,还可能通过平台规则、数据、算法、技术等手段实际设置限制来实现。因此,平台对入驻商家惯用的屏蔽商铺、搜索降权、流量限制、扣取保证金等惩罚措施,以及实施的补贴、折扣优惠、流量资源支持等激励性规则如果被认定为“对市场竞争和消费者利益产生直接损害”或“对市场竞争产生明显的排除、限制影响”,也将构成限定交易行为。今后,平台在制定对商家的惩罚和激励规则文本时需纳入反垄断合规审查予以重视,避免出现有限定交易实质效果的表述。

平台经济领域经营者限定交易可能具有以下正当理由:

· 为保护交易相对人和消费者利益所必须;

· 为保护知识产权、商业机密或者数据安全所必须;

· 为保护针对交易进行的特定资源投入所必须;

· 为维护合理的经营模式所必须;

· 能够证明行为具有正当性的其他理由。

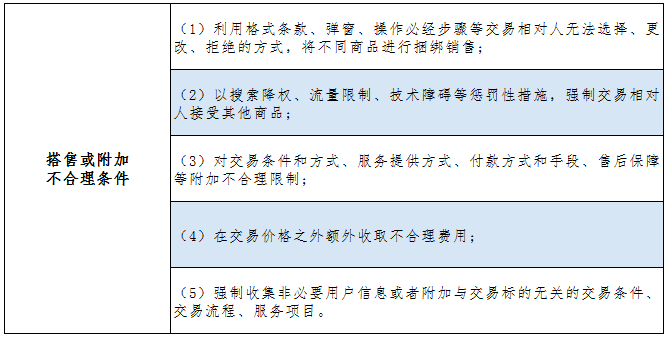

(5)搭售或附加不合理条件

搭售指的是平台经营者滥用市场支配地位,以用户无法选择的方式捆绑销售产品或服务的行为。生活中在平台上订酒店时被搭售就餐券,订机票时被搭售各种保险和接送机服务,而这些搭售选项往往被默认勾选,消费者一不留神就可能购买了不必要的服务。《平台指南》针对《反垄断法》禁止的搭售行为的主要表现形式予以明确,平台企业需重新审视其业务模式及销售模式,若不及时改正,今后或将面临处罚。

平台经济领域经营者实施搭售行为可以提出以下正当理由:

· 符合正当的行业惯例和交易习惯;

· 为保护交易相对人和消费者利益所必须;

· 为提升商品使用价值或效率所必须;

· 为维护平台正常运行所必须;

· 能够证明行为具有正当性的其他理由。

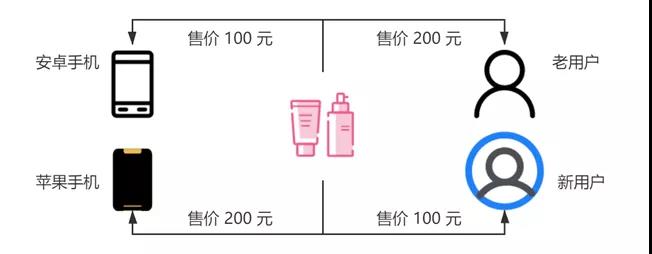

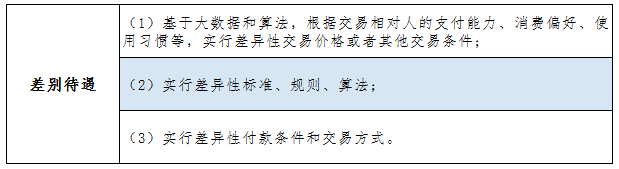

(6)差别待遇

平台经济领域中典型的差别待遇行为就是公众俗称的“大数据杀熟”,指平台利用大数据精准描绘“用户画像”并实施价格歧视。常见于电商、酒店预订、外卖配送等平台根据用户交易历史、手机型号、浏览偏好等数据来区别定价,导致同一产品或服务的价格在不同用户间差异很大(如下图)。

此类行为是否构成差别待遇,需考虑以下因素:

司法实践中,要构成差别待遇的首要障碍是证明交易相对人“条件相同”却在交易价格上受到区别对待。对此,《平台指南》进一步明确了平台在交易中获取的交易相对人的隐私信息、交易历史、个体偏好、消费习惯等方面存在的差异不影响认定交易相对人“条件相同”。证明标准的明确意味着以往互联网平台惯用的“千人千价”、“新老不一”等算法和规则将很难再以交易相对人条件不同作为抗辩理由。

平台经济领域经营者实施差别待遇行为可能具有以下正当理由:

· 根据交易相对人实际需求且符合正当的交易习惯和行业惯例,实行不同交易条件;

· 针对新用户的首次交易在合理期限内开展的优惠活动;

· 基于平台公平、合理、无歧视的规则实施的随机性交易;

· 能够证明行为具有正当性的其他理由。

(7)经营者集中

投资并购是互联网企业发展壮大的重要手段,同业上下游整合并购的案例数不胜数。由于资本与技术的壁垒,越来越多的资源向巨头倾斜。2020年12月14日市场监管总局依据《反垄断法》对阿里巴巴投资收购银泰商业股权、阅文集团收购新丽传媒股权、丰巢网络收购中邮智递股权等三起涉VIE架构企业未依法申报实施经营者集中案作出顶格行政处罚。打破了此前监管机构对涉VIE架构交易的模糊态度,向社会释放了互联网领域反垄断监管的强烈信号。

《平台指南》首次明确指出涉及协议控制(VIE)架构的经营者集中,也属于反垄断审查范围。在《反垄断法》修订过程中,多位专家学者都提出应提高我国违法实施集中的处罚额度。因此,平台企业不可再抱以侥幸和观望心理,未来需谨慎评估其涉VIE架构的并购交易是否触发经营者集中申报义务。

由于平台经济独特的商业模式,可能出现交易双方虽营业额达不到申报标准,但实际集中行为又对相关市场产生了排除或限制竞争的效果。对此,《平台指南》特别赋予反垄断执法机构主动调查权,在以下几种情形下虽未达到申报标准,反垄断执法机构仍可以基于该交易具有排除、限制竞争效果而进行调查处理:

(1)参与集中的一方经营者为初创企业或新兴平台;

(2)因采取免费和低价模式导致营业额较低;

(3)相关市场集中度较高,参与竞争者数量较少。

结 语

2020年12月,中央经济工作会议首次将“强化反垄断和防止资本无序扩张”列为重点任务之一,要求健全数字规则,坚决反对垄断行为。《平台指南》将成为平台经济领域反垄断监管和平台经营者依法合规经营的重要指引。我们也将结合团队在互联网平台经济领域多年的实务经验,发布系列解读文章,以期对互联网平台企业在合规管理方面有所帮助。