1月18日,某知名女星代孕事件遭曝光,一时间,代孕、弃养等话题瞬间在网络引爆,话题热度持续走高,各大媒体陆续发声,指代孕在我国是被命令禁止的,是违法的。其实,代孕的法律争议早已不是一天两天,早在2015年,全国人大常委会对《中华人民共和国人口与计划生育法》进行修改时,就曾加入“禁止以任何形式实施代孕”的条款,但最终在十二届全国人大常委会第五十九次委员长会议上经讨论删除。那么,代孕问题的法律争议到底在哪里?我国目前的法律、法规、部门规章对代孕的规制现状如何呢?

随着人类辅助生殖技术(Assisted Reproductive Technology, ART)的不断发展与进步,人工生殖已经从理论变为了实际。很多不孕不育的夫妻选择人工生殖技术来孕育下一代,而代孕作为人类辅助生殖技术的一种,也成为了很多不孕不育夫妻的选择。毋庸置疑,代孕解决了很多因为子宫缺陷或者其他病理性缺陷的妻子无法生育的难题,也尊重和保障了作为人权之一的生育权。但同时,它的弊端也是显而易见的。首先,代孕容易引发家庭伦理的纠纷,其中对于孩子的母亲的认定容易引起纠纷。其次,代孕使妇女沦为生育工具,容易加大社会不平等。其三,代孕合同中将子宫或者婴儿当作标的物,是一种违反法理的行为,也是对人的一种不尊重。

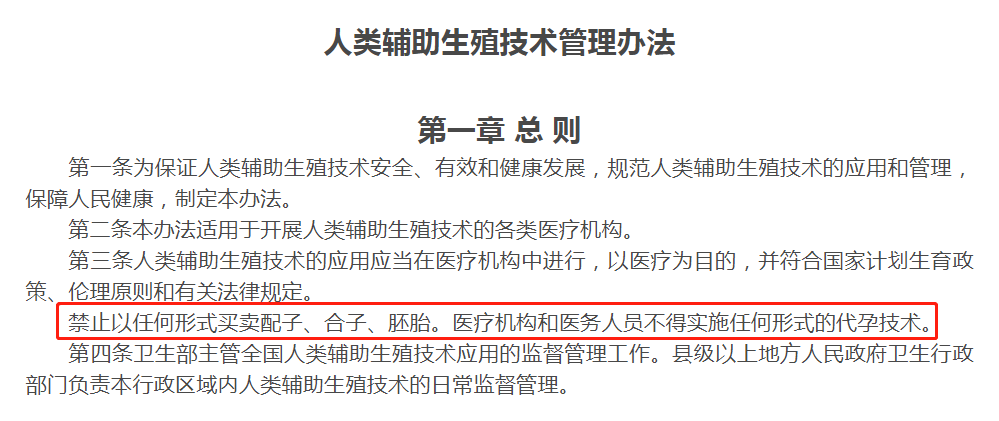

目前,我国暂无位阶较高的法律法规对代孕行为进行规制,现行的法律法规中仅有卫生部于2001年颁布的《人类辅助生殖技术管理办法》第三条第二款对医疗机构和医务人员实施代孕技术进行禁止,但其法律位阶较低,难以对代孕行为进行有效的规制。据统计,目前我国代孕人数庞大,管理混乱,各种黑中介层出不穷,而代孕过程中出现问题时,由于代孕母亲往往处于弱势地位,其很多合法权益难以得到保障,妇女的权益被严重侵害。

人类辅助生殖技术是指通过对精子、卵细胞、胚胎、受精卵的生物科学技术处理,最终使不育夫妇妊娠的技术。而代孕则是指将已经成型的受精卵植入代孕母亲的子宫中,代孕母单纯地替别人进行怀胎分娩的过程。在此过程中,代孕母亲自身并没有要抚养该子的意思,其目的是为了通过代孕获得一定的金钱报酬或者精神报酬。实质上代孕也是辅助生殖技术中的一种,不管哪一种辅助生殖技术,都是因为有些夫妇在生理上有生育障碍。代孕和其他的辅助生殖方式的共同点都是要通过自体自然生殖能力以外的手段来克服和越过这些生理障碍,从而达到延续后代的目的[1]。

在我们的现实生活中,代孕有数种分类,包括传统的“借腹生子”式的代孕,也包括利用人类辅助生殖技术的人工授精方式形成受精卵,再植入代孕母亲体内的新型代孕。传统的“借腹生子”难以被民众接受,且所生之子与委托夫妻中的妻子并无血缘关系,因此大多数人认为应当禁止,本文也不会作详细论述。而新型的代孕,也即采用人类辅助生殖技术所生之子,由于在基因上正是委托夫妻的基因,因此,存在较大争议。本文将主要讨论这一类的代孕。

除了这两种学理上的分类,代孕也包括有偿代孕和无偿代孕。顾名思义,有偿代孕即指代孕母亲通过代孕获得劳动报酬并有所盈利的行为;而无偿代孕则指代孕母亲在代孕过程中,除了必要的费用(如营养费,手术费,生活基本费用等),不再收取其他的费用,整个代孕过程并无盈利。无偿代孕的母亲在代孕后能够获得的是精神层面的报酬,通过帮助无法生育的夫妻完成他们的传宗接代的梦想,而获得一定的成就感。

必须要承认的是,在中国经济高度市场化的今天,无偿代孕几乎不存在。目前,我国代孕的地下市场基本都是有偿代孕,其价格及其昂贵。在广州,代孕价格约为40万至100万区间,若需要包生男孩,价格可能更高。从医院的角度说,由于《人类辅助生殖技术管理办法》第三条明确禁止医疗机构及医务人员实施代孕技术,因此,绝大多数正规医院不敢进行代孕的手术,而很多代孕中介因此去寻求一些小医院或者私人医生进行此类手术,其危险性可想而知。如此昂贵的价格,如此混乱的黑市,就是我国目前代孕行业的现状。

当我们谈到代孕,有一个经典的案例是不得不谈的,那就是美国的“婴儿M”一案。故事发生在1985年,威廉和伊丽莎白·斯特恩是一对住在新泽西州的夫妇,他们想要一个孩子,却不能生育。于是他们找到了一名妇女,叫玛丽·贝丝·怀特海,并与她签订了代孕合同。玛丽同意用威廉的精子进行人工授精,并代为生下孩子。她还同意放弃她作为母亲的权利,这样伊丽莎白就可以收养这个孩子。作为报酬,威廉夫妇需要在分娩时支付玛丽1万美元的,外加医疗开支。一年过去了,1986年,玛丽生下了一名女婴,威廉夫妇给这个女婴起名Melissa,她就是“婴儿M”。代孕母亲玛丽在产下女婴后,不想交出孩子,并且带着这个女孩跑到了佛罗里达州。接下来,关于监护权的争夺战在新泽西州法院展开。而这时候,新泽西州并没有关于代孕的任何法律。

初审法官哈维·索尔考把女婴判给了威廉夫妇,他的判决理由援引了合同的不可侵犯性来维护这份合同。他认为,交易就是交易,玛丽并不能因为她改变了主意,就随意更改这份合同。同时,他反驳了两种主要的反对观点:1、他并不认为这份合同的标的物是婴儿,也不认为这是出售婴儿的行为。他认为,威廉是孩子的生物学意义上的父亲,父亲是无法购买自己的女儿的,这1万美元仅仅是针对玛丽提供的怀孕和分娩的服务而支付的报酬,而不是为了购买一个产品。2、有人认为,玛丽的同意并不是自愿的,她的同意在某种程度上是有问题的。而索尔考法官认为:“没有任何一方占据更高的交易地位,每一方都拥有对方想要的东西,每一方的服务价格都已经确定,因此他们达成了一项协议,没有一方强迫另一方,没有一方拥有专门知识而因此让另一方处于不利地位,也没有一方拥有不相称的交易权力。[2]”

代孕母亲玛丽将这个案件上诉到新泽西最高法院,与初审法院不同的是,新泽西最高法院一致推翻了索尔考法官的判决,他们认为,这个合同是无效的合同。但与初审法院一致的是,他们将孩子的监护权判给了威廉夫妇,因为这样对孩子的成长是最好的。同时,该法院也承认了玛丽作为母亲的身份,给了玛丽对孩子的探视权。首席大法官罗伯特·威伦茨在写结案陈词时,反驳了代孕合同的有效性,他认为,这并不是真正自愿的合同,并且,该合同中包含了买卖婴儿的成分。他认为,在孩子出生之前,玛丽作出的一切承诺都不是一个完全自愿、基于完整信息的承诺,因为她没有了解她与孩子之间那种纽带的力量。因此,那时候的承诺,是一个信息不全面的承诺。在孩子出生之后,代孕母亲的决定就不是完全自愿的决定了,因为她被1万美元和那份合同所强迫。威伦茨法官认为,这类合同所具有的自愿性是值得怀疑的,因为低收入阶层的不孕不育夫妇,并不会去找高收入阶层的女性进行代孕。

威伦茨法官同时提出了另一个让笔者完全同意的观点,那就是:抛开代孕母亲的同意不谈。在一个文明社会,有一些东西,是不能用金钱来购买的。有偿代孕相当于出售婴儿,不管是不是自愿的,出售婴儿都是不对的。他认为这份合同就是在出售一个孩子,至少是在出卖一个母亲对其孩子所拥有的权利;这里唯一缓和的因素在于,购买者是孩子的父亲。一个中间人,受利益驱动而促成了这桩买卖。无论是什么样的理想推动了任何一方,利益的动机都支配、渗入并最终控制了这一交易[3]。

通过整个案例,我们可以看出,在没有法律明文规定的时候,不管是初审法院还是终审法院,都会考虑伦理道德和法理来进行判断代孕合同的有效性,而这也是本文对代孕的讨论方法。

从伦理角度看代孕,首先要解决的问题就是母亲身份的认定问题。在自然生殖中,母子关系认定简单,分娩子女的妇女即为子女之母,父子关系认定则依据该妇女的婚姻状况予以推定[4]。代孕,改变了只有夫妻双方参与的自然生殖方式,引入了第三方甚至是第四方。如在捐卵代孕中,第三方是代孕母亲,第四方则是捐卵者,至少有3位妇女能够证明对婴儿拥有亲权。她是遗传学(贡卵)、生物学(妊娠)或社会学(委托方妻子)母亲。亲子关系的认定成为代孕的核心问题。

关于代孕所生之子的母亲认定出现了很多学说,包括:1、采用分娩学说的英国、澳大利亚的新南威尔士州和西澳大利亚州;分娩学说就是指分娩者为婴儿的母亲,代孕者帮委托夫妇产子后,成为婴儿的母亲,但采用分娩学说并且允许代孕的地区认为,委托夫妇可以通过领养的方式获得亲权。2、采用目的学说的美国加利福利亚州;所谓目的学说,就是指婴儿的亲权应当属于最先试图拥有并愿意抚养婴儿的妇女。3、采用子女最佳利益学说的美国新泽西州;子女最佳利益学说,顾名思义就是把代孕子女的监护权比作离婚案中子女的监护权,综合比较双方,选出能让小孩健康成长的一方,本学说在“婴儿M”一案中得以体现。4、采用基因学说的印度。基因学说针对的是新型代孕,也即委托夫妇提供精子和卵子,并形成受精卵,再放入代孕母亲子宫内培养。在这种情况下,提供精子和卵子的夫妇自然获得了婴儿的亲权。这四种学说都可以对代孕子女的母亲身份认定作出解释,也各自有利弊。笔者认为,我国是一个家庭观念及其浓厚的国家,1911年前是采用世袭制、家天下的国度,与美国、英国、澳大利亚、印度等国家有明显的区别。在我国,大多数民众并不能接受用学说来认定母亲的身份。

《羊城晚报》曾经在2011年报道过一个案例:“27岁的饭岛夏美早在1岁时因病被摘除子宫,无法生育的她成年后,决定请母亲阿部阳子代孕生子。母亲阿部阳子称,她是为女儿做了该做的事,帮女儿实现了多年的心愿,她很开心。但令她们俩困扰的是,生下来的这个小孩该怎么称呼夏美和夏美的妈妈?[5]”按照分娩学说,这个小孩应该叫饭岛夏美“姐姐”,叫阿部阳子“妈妈”;按照目的学说和基因学说,这个孩子应该叫饭岛夏美“妈妈”,叫阿部阳子“外婆”。这就导致了一个小孩,根据不同的学说,他会有不同的妈妈。在我国这种有浓厚家庭观念的国度,很多民众从心底里接受的其实是分娩学说,代孕会导致整个家庭伦理关系的混乱。

威伦茨法官在判决中写道:“我们怀疑,低收入阶层的不孕不育夫妇,是否会找高收入的人代孕[6]。”动辄数十上百万的代孕费用,的确让代孕成了富人的专属品。这样的价钱,很明显对于低收入阶层的不孕不育夫妇来说,是无法支付的。一方面说着代孕是为了解决不孕不育夫妇无法生育孩子之痛,另一方面却忽视了代孕的昂贵价格。如果允许代孕,那么怀胎十月、一朝分娩作为亲生母亲的铁证将会被破坏,母亲生育之恩、养育之苦的传统形象将会被颠覆。甚至一些娇气富有的女性,可以让他人代孕而自己乐享其成。有人也可能会为了获利而不惜出卖身体替人怀孕生育,这对于公众都是伦理道德甚至是思想观念上的冲击[7]。传统观念认为,生育是婚姻的产物,非婚生育对于母亲和孩子都是一种不道德的行为。代孕行为对此提出了挑战——把生育和婚姻分离,使婚姻和生育成为两种不相关的行为。婚姻源于爱情这一高尚的道德情感,是责任与义务的统一体,而代孕切断了婚姻与生儿育女的必然联系[8]。这就意味着,只要有经济能力,不论他们是否具有婚姻关系,不愿生育的女性和单身男士可以请代理孕母为他们怀孕生子。很多女星都准备或者曾经寻找过代孕服务,并且产下婴儿,除了担心高龄生育会对身体有危害,更重要的原因是她们不希望自己的身材会走型;深圳的代孕中介机构曾经做过统计,深圳寻求代孕的女性中有近七成是企业女高管,她们寻求代孕的原因是不希望放弃辛辛苦苦换来的工作成果,希望可以在拥有小孩的同时,也能留住自己工作成果。当代孕产生的时候,人们认为,这项技术可以让不孕不育夫妇拥有自己的小孩,这是一项造福人类的生命科学技术。可是,当把它放在市场经济的今天,寻求代孕的目的就不仅仅是不孕不育了,而是谁有钱谁就可以寻求代孕。当寻求代孕的目的变成了诸如保持身材、不希望放弃事业、害怕分娩之痛时,代孕还是否具备合法化的道德基础?

高度市场化的今天,寻求代孕的前提已经不是不孕不育,而是经济能力。当代孕成为了富人的专属品,贫富差距在不断拉大,代孕母亲的人格也在不经意间遭到了贬低,当代道德哲学家伊丽莎白·安德森认为:“代孕通过将妇女的身体看做工厂,并付钱让她们与自己所生的孩子脱离关系,从而贬低了妇女。它利用那些管理普通生产的各种经济规范,代替了那‘通常管理孕育孩子的亲子规则’。安德森写道,通过要求代孕母亲‘压抑她对这个孩子所感受到的母爱’[9]”。当越来越多人为了金钱而去替他人孕育小孩,我们的传统伦理道德就受到了极大的破坏。

对于有偿代孕进行有限制地开放,也不具有可操作性。英国是典型的对有偿代孕进行限制性开放的国家。英国《代孕安排法》于1985年7月16日通过并开始施行。其中的内容包括了:“1、禁止对代孕进行商业性操作:禁止在英国境内出于商业目的从事提倡或参与有关代孕安排的协商,禁止要约或承诺代孕安排的协商,禁止为完成或磋商代孕安排进行的资料收集。2、禁止媒体刊登任何有关代孕的广告,违反者承担法律责任:禁止在报纸、杂志或电信系统刊登受术夫妻征求代孕母或招揽代孕母等有关安排代孕事项的广告,违反者将被处以刑事制裁”。从该法的内容可以看出,英国政府有意限制促成代孕安排或代孕协商的机会,这反映了英国政府对代孕行为持消极不鼓励的立场。《代孕安排法》虽然禁止商业性的经纪人中介代孕,但其并不禁止受术夫妻自行寻找代孕母,或通过非营利性质的代孕中介寻找代孕母,这使得商业性的代孕可以通过秘密交易的形式完成,而法律无法实现全面管制[10]。

中央电视台在2015年做过一系列的新闻报道,其中披露了很多代孕中介的细节。在代孕中介的现场,选代孕母亲就类似于在选商品,一个个不同学历不同身材的女性,被以不同的价格标注着。回到我们法理的角度,我们必须要思考,代孕合同中的标的物到底是什么?有学者认为:为了维护代孕胎儿和代孕者的人格及尊严的理由,认为代孕协议的各方当事人之间进行的并非是子宫出租、身体伤害、子女买卖等行为,即代孕协议不是租赁合同[11]。大多数赞同代孕合法化的学者都认为,代孕合同是委托合同,代孕委托夫妻委托代孕母亲,进行怀孕生子的服务,这也是“婴儿M”一案中初审法官的观点,认为代孕购买的是服务而不是婴儿也不是租借子宫。对此,笔者认为,我们应当区分普通劳动和代孕的区别。普通劳动是主体有意识的发挥主观能动性去创造客体,而代孕是将人本身或者人的子宫沦为客体。那么,代孕合同中的标的物到底是什么?笔者认为有两种观点:①在代孕合同中,委托方借用了代孕者的子宫,并且给予了一定的金钱报酬,这就相当于出租了代孕者的子宫。因此,代孕合同中的标的物应当是子宫,而代孕合同就是出租子宫的法律载体。②代孕合同的标的物是婴儿,而代孕合同的本质是婴儿买卖的合同。因为在婴儿出生之后,代孕母亲依据代孕合同,向委托方交付的是婴儿。不管是哪种观点,当人身体的器官被物化或者婴儿可以拿来交易的时候,实际上就已经违背法理了。

依照康德的观点,“不论是在任何时候,均应人性地对待自身或他人,永不仅仅作为工具,同时必须作为目的。”即任何人皆不应该被贬低为物品,或为他人所利用的“东西”[12]。人是法律的制定者,从这点来说,人以及人的器官只能是法律上的主体而不能是客体。我们看到,一个商业代孕产业在全世界范围内的形成,尤其是印度、泰国、越南等东南亚国家,规模化了的有偿代孕在印度受到目的明确的政策驱使,却在侧面反映出代孕通过将代孕母亲的生育能力甚至身体物化和工具化,进而贬低了她们。

代孕的规制问题在我国现行法律中是存在缺位的,现行的卫生部于2001年颁布的《人类辅助生殖技术管理办法》,仅能约束医疗机构及医务人员,并且其法律位阶过低。所以,为了维护传统伦理道德和保障社会的和谐稳定,只有通过立法来限制代孕,才能更有效地遏制黑市代孕现象。

在任何国度,代孕能否合法化都是争议的焦点,美国有部分州立法允许代孕,有部分州立法禁止代孕。关于代孕的争议在美国也有很多的反复和波折。美国哥伦比亚大学法学院教授Elizabeth S·Scott认为:“对美国代孕立法变革动因的分析表明,决定人格权立法走向的社会主流道德观念不是一成不变的,它只是某一时期各种利益集团博弈的结果。在利益集团的政治压力下,立法者很少会真正考虑社会的长远利益[13]。”可我们不能因为利益集团的政治压力而牺牲社会的未来,在此前提下,立法禁止代孕有其必要性。

很多人对代孕服务有需求,可并不是有需求就要合法化进行管理。我国民法学泰斗梁慧星教授认为,新出现的代替他人怀孕的所谓“代孕母”协议、以及代孕母中介协会等,属于违反公序良俗中的危害家庭关系类型[14]。代孕会冲击我国五千年来的传统伦理道德观念,也会冲击法理,如果任由其发展,后果不堪设想。

2015年,国家卫生计生委、中宣部、公安部、民政部、工商总局、国家食品药品监管总局等12个部门联合制定方案,从4月到12月底在全国范围内开展打击代孕专项行动[15]。禁止代孕,绝不仅仅是法律需要解决的事。应该是社会由上至下的立体化规制。

首先,我国必须完善相关法律制度,尽快出台相应的法律、法规。第一,国家应当对代孕行为制订专门的法律规定,制订覆盖整个人类辅助生殖技术的法律。第二,国家相应的部门,如卫生部,要对人类辅助生殖技术制订专门的部门规章;第三,省、自治区、直辖市应当对人类辅助生殖技术制订地方性法规;第四,对人类辅助生殖技术制订专门的管理条例和行业规定。确保从法律、法规、部门规章、地方性法规、地方规章、行业规范六方面,立体化建设人类辅助生殖技术的法律体系。目前,我国的地下代孕市场极度混乱和无序,但代孕的问题却无专门的机构和法律进行有效规制。

其次,应当进行对不孕不育夫妇进行思想教育,提倡用领养的方式拥有自己的小孩。其实,除了没有血缘关系外,领养的小孩与婚生子女并无不同。而血缘是否真的那么重要呢?当一对父母用尽全力去爱被领养的小孩,那个小孩在健康的环境下成长,对父母也一样有着亲情。真正的情感是培养出来的,而非血缘关系产生的。很多有血缘关系的子女长大后拒绝赡养老人,而也有很多被领养的孤儿,长大后对养父母心怀感激。中国人传统观念很重,认为血缘关系是认定子女的唯一标准,但我们应当呼吁大家接受领养儿童,让孤儿也有自己的家,让不孕不育夫妇可以享受天伦之乐。这对他们而言,是一个双赢的选择。

本文结合了伦理角度和法律角度对代孕进行了分析,并在此基础上结合了我国与外国的文化差异,对代孕带来的危害进行了探讨,进而得出了应当立法禁止代孕的结论,提出的建议还比较肤浅。但本文更希望唤起人们对市场经济下道德的反省,对金钱能够做什么有一个更深层次的思考,深刻认识到代孕对伦理道德和法律秩序的破坏。

人类社会的发展趋势必然是越来越文明,在发展的过程中,新生事物难免会对旧的传统伦理道德带来冲击,正如同当年汽车诞生时,司机与皇帝平起平坐被认为违背了伦理。随着时间的推移,我们的观念会发生变化。可是有些观念是不应该被改变的。正如同代孕的产生,它为不孕不育者提供了新机会,却会为社会带来伦理灾难和母性恐慌,更会冲击两千年来建立的法治社会。正如本文开篇提到的,我们所处的社会,是一个高度市场经济化的社会,而在金钱的利诱下,我们在自由市场中所做出的选择到底是不是自由的?是否有一些特定的道德理念和更高的善是金钱所不能购买的?

参考文献

[1]李才华、陈茜,《代孕的伦理问题与社会规制》[J].合肥工业大学学报.2014,28(4):35.

[2]迈克尔·桑德尔著,朱慧玲译.公正:该如何做是好[M].中信出版社,2012年,103:103.

[3]迈克尔·桑德尔著,朱慧玲译.公正:该如何做是好[M].中信出版社,2012年,105:105.

[4]王彪.伦理和法理视角下的代孕问题研究[D].吉林大学,2011.

[5]王志新. 日本母亲帮女儿“代孕”引发伦理争议[N].羊城晚报,2011-7-30(B12).

[6]迈克尔·桑德尔著,朱慧玲译.公正:该如何做是好[M].中信出版社,2012年,104:104.

[7]靳昊. 代孕,如何面对法律与伦理[N].光明日报,2015-1-26(008).

[8]杨军.代孕法律问题研究[D].西南政法大学,2007.

[9]迈克尔·桑德尔著,朱慧玲译.公正:该如何做是好[M].中信出版社,2012年,108:108.

[10]王薇.代孕生育法律问题研究[D].西南大学,2007.

[11]曹丽萍.代孕法律问题研究[D].湖南大学,2012.

[12]李斌.代孕:在法理与伦理之间[J].湖南公安高等专科学校学报,2010,22(2):113-124.

[13]ElizabethS·Scott.Surrogacy and the Politics of Commoditization[J].72 Law and Contemporary Problems 109(2009).

[14]梁慧星.市场经济与公序良俗原则[C].梁慧星.民商法论丛(第一卷).法律出版社,1997:57.

[15]赵玲.12部门开展打击代孕专项行动[N].中国医药报,2015-04-15(A01).

声明:

本微信文章仅为交流探讨之目的,不得视为广悦律师事务所或其律师出具的正式法律意见,任何仅依照本文的全部或部分内容而做出的行为及因此带来的后果均由行为人自行负责。